BOoks, il festival dedicato ai libri d'arte e d'artista

All'interno di BOoks, il festival dedicato ai libri d’arte e d’artista promosso da Danilo Montanari Editore in collaborazione con MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna del Settore Musei Civici del Comune di Bologna, il museo ospita l'esposizione Mario Diacono, gli anni di Bologna 1977 -1979, curata da Fosca Ugoletti e Greta Virdis e realizzata in collaborazione con la Collezione Maramotti di Reggio Emilia.

La mostra è dedicata all’attività espositiva della galleria di Mario Diacono a Bologna tra il 1977 e il 1979 e illustrata attraverso i materiali d’archivio conservati presso la Collezione Maramotti di Reggio Emilia.

Mario Diacono (Roma, 1930), poeta, artista, scrittore e critico, dopo aver vissuto a Roma, a Milano e negli Stati Uniti, aprì nel 1977 a Bologna la sua prima galleria d’arte. Proseguì poi l’attività di gallerista prima a Roma, dal 1980 al 1984, e poi a Boston, dal 1985 al 2007, con una breve parentesi newyorkese nel 1992-'93 insieme al gallerista Perry Rubenstein.

Nel dicembre 2024 Diacono ha riaperto la galleria di Boston, dando ancora spazio, a distanza di quasi vent’anni, a una selezione artistica caratterizzata da una coerenza che affonda le sue radici nel rigore intellettuale e nell’autenticità culturale ricercati e portati avanti dal gallerista fin dagli anni bolognesi.

A Bologna furono realizzate 17 mostre, collettive e personali, di artisti italiani, a eccezione dell’americano Vito Acconci: Ferruccio De Filippi, Eliseo Mattiacci, Claudio Parmiggiani, Giulio Paolini, Jannis Kounellis, Pier Paolo Calzolari, Mario Merz, Alighiero Boetti, Antonio Violetta, Giorgio Zucchini, Lucio Pozzi, Michelangelo Pistoletto, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Luigi Ontani.

Nonostante le differenze formali e contenutistiche di tali autori, Mario Diacono rintracciò in essi una linea comune, definita “verso una nuova iconografia”: l’intento del gallerista era quello di sottolineare la presenza, in Italia, di una nuova arte, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, non più riconducibile alla tradizionale nozione di figuratività e al contempo oltre il vecchio binomio arte astratta/arte figurativa.

Le parole più ricorrenti nei testi scritti da Diacono a introduzione delle sue mostre “sono ‘icone’ (dal greco antico eikón, immagine) e ‘icona’ (dal greco bizantino eikóna, immagine sacra dipinta su tavola) e designano rispettivamente la singola immagine come nucleo strutturale del quadro, e il quadro stesso come interezza significante del discorso visivo” a testimonianza della ricerca di una forma che è anche significato. Una forma quasi sempre antinaturalistica, legata però inconsciamente alle immagini archetipe del passato, che si crea mediante la reinvenzione e l’uso dei materiali più disparati o di elementi tecnologici impiegati dagli artisti per la realizzazione delle loro opere.

Tale assunto teorico, che ha attraversato l’intero percorso della galleria bolognese e, successivamente di quella romana, si rintraccia nel testo di accompagnamento scritto da Mario Diacono per ciascuna mostra. Una “scrittura dell’arte” che introduce le esposizioni, generalmente composte da una o poche opere d’arte, quasi tutte pensate su misura dello spazio espositivo. Come la mostra di Vito Acconci, per la quale le stanze della galleria divennero un tutt'uno con l'audio installazione dell’artista americano strutturata nel rapporto orizzontale/verticale dello spazio.

I documenti presentati al MAMbo, tra gli altri, in particolare, pieghevoli, inviti, disegni originali e fotografie, permettono di ricostruire l’avventura artistica di Mario Diacono a Bologna rivelando i temi centrali di molti degli artisti considerati, oggi, tra le personalità più significative della scena internazionale: per esempio, nella mostra di Kounellis si ravvisa, nell’unico dipinto esposto, una ricerca che sfonda i limiti stessi della pittura e della citazione attraverso la cornice “povera” in ferro; in Boetti parola, segno e disegno diventano praxis intellettuale; in Pistoletto emerge un’arte politica e sociale; in Enzo Cucchi e Sandro Chia si intravede la sopravvivenza della Pittura nell’arte, in Nicola De Maria la visionarietà è al centro insieme alla restituzione di una prospettiva simbolica dell’opera e in Ontani si riconoscono la Storia dell’Arte e la Maschera.

In quegli anni il rapporto più stretto fu con Claudio Parmiggiani, del quale Diacono realizzò, solo a Bologna, ben tre mostre. La collaborazione artistica tra Diacono e Parmiggiani nacque, oltre che da una profonda amicizia, da comuni interessi intellettuali, in particolare dalla grande passione per i libri antichi e per i libri d’artista, affascinati entrambi dalla struttura spesso enigmatica e non descrittiva di tali opere.

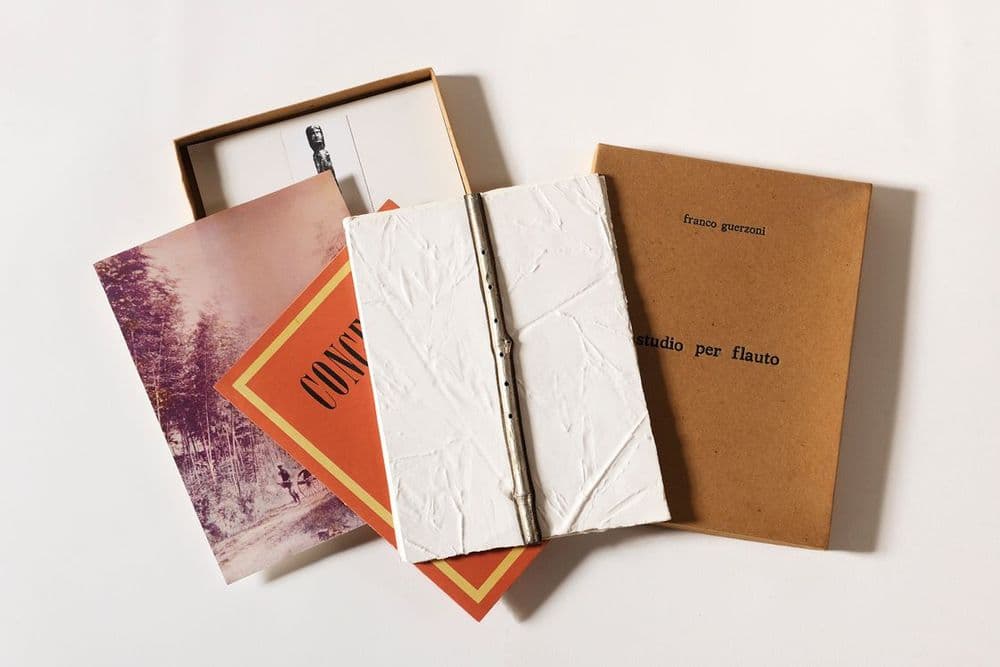

L’amore per i libri si concretizzò nella mostra Tre Libri del 1978 che esponeva, insieme ad altri due testi di Giulio Paolini e Marco Gastini, il libro d’artista di Claudio Parmiggiani √ - 2 L'Arte è una Scienza esatta (Genova, Franco Mello-Giorgio Persano,1977) riproposto a BOoks | Bologna art books festival - Festival del libro d’arte al MAMbo. Nelle parole del gallerista, il libro dell’artista reggiano è una dichiarazione di poetica: “La scienza esatta di Parmiggiani è quella inscritta nei segni dei sogni [...]. Il suo lavoro sulla parola e sull’immagine, che era rimasto divaricato per una decina d’anni, approda anch’esso finalmente, qui a una politica di convergenze parallele”.

Convergenze messe in luce nella mostra del MAMbo, dove il grande valore documentale, storico e archivistico dei materiali esposti rivela come a Mario Diacono si debba la creazione di un nuovo codice linguistico, che ha contribuito a creare in Italia - e successivamente negli Stati Uniti - un’arte dal significato profondo, permettendo agli artisti da lui rappresentati di crescere e sviluppare un processo consapevole di ricerca sul contemporaneo.

Molte opere, rappresentate nella mostra attraverso fotografie e documenti, sono oggi allestite permanentemente alla Collezione Maramotti.